知識庫Article

COP21會議後氣候變遷減緩與調適策略

文章日期 / 2016/05/25

作者 / 吳再益

近年來氣候變遷已日益受到重視。國際上,2015年舉行的COP21會議,為全球氣候政策樹立了里程碑;在國內,我國訂定《溫室氣體減量及管理法》,秉持減緩與調適並重之原則訂定國家因應氣候變遷行動綱領,以追求國土資源永續利用及能源供需穩定,兼顧環境保護、經濟發展及社會正義。為此,本文針對氣候變遷減緩與調適政策提出長期發展策略之建議。

壹、全球氣候變遷的現況

我國氣候政策的長期戰略發展路徑主要依溫管法第5條,秉持減緩與調適並重的原則來因應氣候變遷之衝擊,並依第9條訂定國家因應氣候變遷行動綱領。在減緩政策部份,則以溫室氣體減量推動方案為方針,藉由訂定國家階段減量目標,透過中央到地方分工與整合,以追求永續發展及實現國際承諾;而調適策略則透過環經及脆弱度評估機制的建置、制度與法規之規劃及公民參與等三項推動原則,健全我國面對氣候變遷的調適能力,以建構低氣候風險的永續台灣為終極目標。透過減緩與調適並重的策略,構築太平洋上之方舟。

文章來源:大自然雜誌季刊第132期

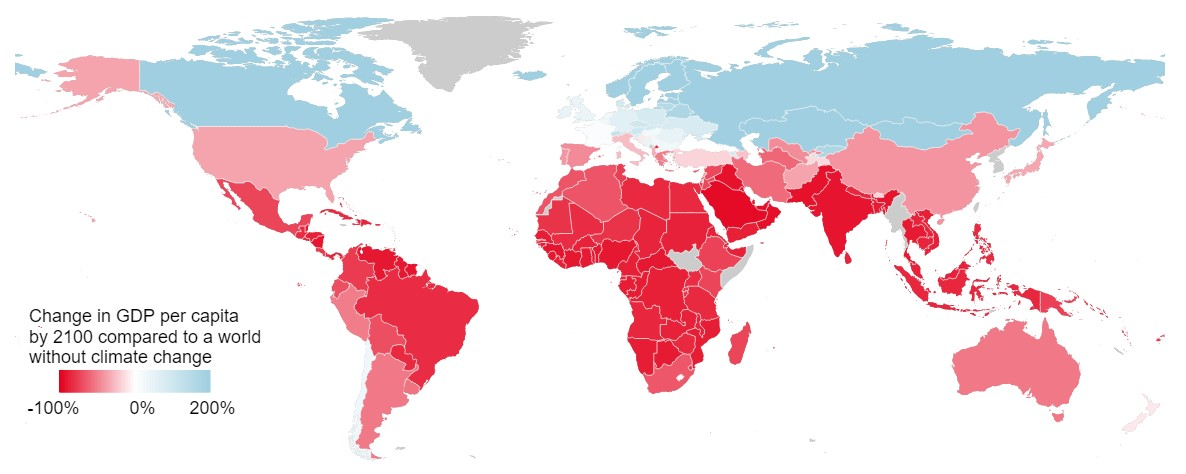

近年來氣候變遷日益受到全球重視,2014年聯合國政府間氣候變遷專門委員會(The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)發表第五份氣候變遷評估報告,提及二氧化碳等主要溫室氣體濃度已達到80萬年來最高濃度,預估到本世紀末將提高2~4℃以上,影響擴及所有大陸與海洋,包括自然資源與人類活動。此外根據「Nature」期刊 研究指出溫室氣體若持續按照當前速度發展,到 2100 年時,氣候變遷將使全球人均國內生產總值(GDP)萎縮23%,如圖1所示。

台灣屬高災害風險地區,過去50年熱浪發生頻率及持續天數明顯增加、中南部乾旱有嚴重化趨勢,降雨次數在四季均明顯減少、海平面上升速率2.51公釐,為全球海平面上升速率的1.4倍、颱風自2000年以來每年平均高達7個,氣候變遷造成之極端災害已為當前臺灣不容忽視的重要課題。

貳、國際因應氣候變遷之發展與對策

2015年於巴黎舉行的COP21會議,在2050年前達成全球增溫控制在2℃(或1.5℃)目標共識。此協議主要分成六大構面並包含減緩與調適。目前截止至2016年4月底已有177個國家簽屬巴黎協定。

此外,巴黎公約為支持國際減量與調適策略之進行,並委託綠色氣候基金(GCF)與全球環境基金(GEF)共同對抗氣候變遷。此基金用途配置於減緩與調適行動,投入金額逐年持續增加。

國際在減緩方面,IPCC為協助各國減緩能力,提出各國推動減緩時可朝向三大減量潛力主軸:第一為技術潛力,主要著重於提升能源效率、節約能源及推動再生能源,其次為建立經濟誘因,提及可建立排放交易、增加財稅誘因制度等。最後是改變社會體制,改變個人消費行為、生活型態等。IPCC亦提出部門減緩策略,包含能源部門、交通運輸部門、工業部門、建築部門低能源使用、農、林業與其他部門等五大部門,提供國家己緩執行面上之策略。

而國際在調適方面,聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)透過損害與賠償、奈洛比行動、國家調適和國家調適行動等四個工作計畫推動氣候變遷調適,內容包含幫助所有締約國,尤其開發中國家,建置調適相關知識以及協助低度開發國家研擬執行國家調適計畫,辨識急迫性之優先調適需求,並給予資金援助等。

在調適措施上,先進國家採取的調適措施主要包括設置專職調適執行單位、強化中央及地方政策的協調合作機制、訂定調適相關法令規範三大項,下列以荷蘭、澳洲、英國、日本、韓國、中國大陸等六個先進國家為例,如表1。

表1、各國調適政策彙整

| 國家 | 國家層級調適政策 | 法案 | 調適政策專責單位 |

| 荷蘭 | 國家級調適策略 | 新三角洲法 | 基礎建設與環境部 |

| 澳洲 | 國家氣候變遷調適框架 | 國家溫室氣體及能源申報法 | 環境部 |

| 英國 | 英國調適政策架構 | 氣候變遷法 | 環境糧食暨鄉村事務部 |

| 日本 | 氣候變遷下的聰明調適 | 全球暖化對策促進法 | 各部門推動 |

| 韓國 | 國家氣候變遷調適計畫 | 綠色成長基本法 | 環境部 |

| 中國大陸 | 國家級調適策略 | 國家對應氣候變化規劃 | 基礎建設與環境部 |

參、我國氣候變遷挑戰與機會

一、我國減碳目標法制化

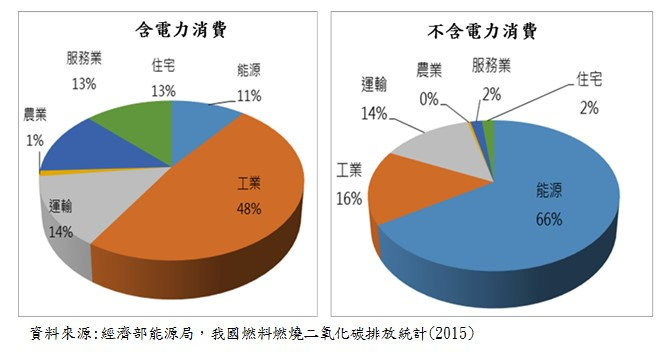

鑑於溫室氣體乃是無國界的在全球流動,我國位處東亞及東南亞交會處,自然無法免於溫室效應危害。根據經濟部能源局統計,2014年部門燃料燃燒二氧化碳排放共計25,104萬公噸,以工業部門排放佔總排放量的48%為最大宗(含電力消費),若不考量含電力消費的部份,則以能源部門排放量佔總排放量的66%為最大宗,而工業部門則佔16%,如圖2。

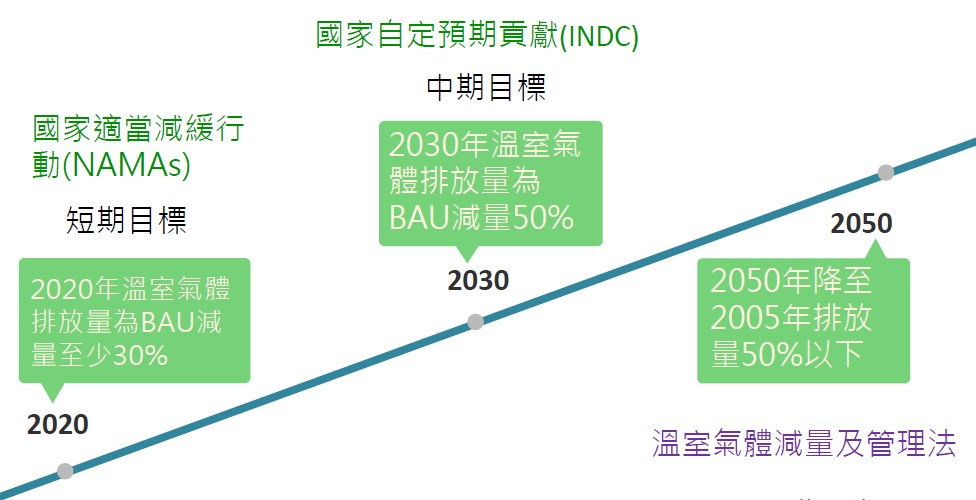

為響應巴黎協定減排之目標,環保署邀集各相關部會將排放結構納入考量,訂出我國的INDC減量目標。同時我國《溫室氣體減量及管理法》(下稱溫管法),明定長期減量目標與巴黎協定的長期目標遙相呼應,見圖3。綜觀我國溫管法條文,以減緩、調適並重,同時強調綠色低碳成長的重要性。為確保上述工作的進行,溫管法內亦設定溫管基金,負責支應因應氣候變遷之策略施行。

二、我國因應氣候變遷之具體作為

(一)我國減緩政策之發展現況與推動

依前述之排放結構,訂定能源、製造、運輸、住商及農業等各部門之溫室氣體排放管制行動方案,期望在符合成本效益的前提下,達成減量目標。以能源部門來說,其減碳策略的推動主要涵蓋四大構面:

1. 整體社會的能源需求變革:結合我國社經發展與產業結構轉型,改變國民生活消費型態以降低能源服務需求。

2. 能源使用的效率提昇:透過節能措施以改善製程、設備的能源使用效率,並鼓勵使用低碳燃料取代化石燃料燃燒。

3. 能源供給的低碳轉型:藉由低碳能源結構提供低碳能源供給多樣性,從而減少供給端的溫室氣體排放。

4. 政策及其他誘因機制:利用其他經濟誘因建立價格訊號,同時鼓勵低碳技術發展,以達成我國之減量缺口。

前述四大構面由需求端與供給面協力減排,前者在考量國際情勢與國內產業結構及技術現況下,由各部門的結構調整降低能源密集度,並促進低碳潛力技術開發;而後者主要是透過國家的能源及產業政策整合,擘建綠色低碳經濟。在我國非核家園政策宣示後,因短期無足夠的再生能源可供填補既有的能源結構現實下,電力業在能源供給與電力調度轉型完成前,預期其2030年前之排放路徑應是先增後降。

(二)我國調適政策之發展現況與推動

經建會(現國發會)於2012年擬定《國家氣候變遷調適政策綱領》,其中分析臺灣氣候變遷情況及未來推估,並訂定政策願景、原則與目標,同時考量我國環境的特殊性與歷史經驗,詳細陳述各領域所受氣候變遷的衝擊與挑戰。之後國發會亦完成「國家氣候變遷調適行動計畫(102-106年)」,作為各部門推動氣候變遷調適工作的核心行動項目。鑑於溫管法授權環保署作為因應氣候變遷之主責機關,未來將與國發會進行業務整合,以完善我國氣候變遷長期政策之推動規劃。

三、我國氣候政策之展望

文章歡迎轉載,但請先與中心連絡,並註明出處,謝謝。

回知識庫索引